このページは、いぶきネット句会の会員が句会報に俳句や俳句の周辺について自由に書いたものです。お読みになって、興味を持たれた方、いぶきネット句会の仲間になりませんか。初心者大歓迎です。

「いぶきネット句会」に入会を希望される方は、【こちら】をクリックして、「いぶきネット句会入会希望」とメールしてください。

いぶきネット句会の句会報は、令和5年をもちまして廃刊となりました。令和6年から、句会員が書いた記事は、「いぶきネットの四季」のコーナーに移されました。そちらのコーナーをぜひご覧ください。

なおこのページは2023年~2025年を掲載しています。過去の「いぶきネットたより」は次の該当年をクリックしてください。

いぶきネット句会たより(2020年~2022年)

いぶきネット句会たより(2017年~2019年)

いぶきネット句会たより(2014年~2016年)

いぶきネット句会たより(2009年~2013年)

高句麗・旧満州国紀行 伊藤みつ子(名古屋市) 2023年最終版

昨年、新同人に推挙された際に自己紹介として「韓国ランドオペレーターの傍ら」と記したら、数名の方から「ランドオペレーターとは?」と質問を頂いた。読んで字の如くフライトの手配を除いた韓国到着後の「地上手配」で送迎、ガイド、ホテル等。取引先は日本の旅行社、主にJTBさん相手のお仕事。四十路からちょうど20年勤める傍ら1998年に「日韓市民ネットワーク・なごや」という交流団体の設立から一スタッフとして関わり、韓国方面への旅行の手配、交流学生のホームステイ受入れ、会報の編集等、お手伝いさせていただいた。 昨年、新同人に推挙された際に自己紹介として「韓国ランドオペレーターの傍ら」と記したら、数名の方から「ランドオペレーターとは?」と質問を頂いた。読んで字の如くフライトの手配を除いた韓国到着後の「地上手配」で送迎、ガイド、ホテル等。取引先は日本の旅行社、主にJTBさん相手のお仕事。四十路からちょうど20年勤める傍ら1998年に「日韓市民ネットワーク・なごや」という交流団体の設立から一スタッフとして関わり、韓国方面への旅行の手配、交流学生のホームステイ受入れ、会報の編集等、お手伝いさせていただいた。

前置きが長くなったが、この団体の「日韓交流史講座」主催の現地視察旅行として「高句麗・旧満州国紀行」に同行。伊吹嶺会員の方も4名参加されたので、12年程前の古い話で恐縮だが、紹介させていただく。

10数年前、韓国ドラマが流行り「冬のソナタ」などが一世を風靡した時期があった。「朱蒙・チュモン」という高句麗を建立した歴史ドラマをご覧になった方があるだろう。実はこの12月BS⑪で「不朽の名作」として80話の長編が毎日1話再放送されている。私はもちろん、毎日夢中になって現地を訪れた昔を思い出しながら見ている。

2012年5月下旬、古代史の権威で中国の国賓待遇でもある西谷教授引率のもと、一行24名で8日間の旅に出発。1日目、セントレア発ソウル経由にて大連着。伊吹嶺会員の2名は幼少期をこの大連で過ごされ、懐かしさの余り感傷的な俳句も詠んでおられた。 2012年5月下旬、古代史の権威で中国の国賓待遇でもある西谷教授引率のもと、一行24名で8日間の旅に出発。1日目、セントレア発ソウル経由にて大連着。伊吹嶺会員の2名は幼少期をこの大連で過ごされ、懐かしさの余り感傷的な俳句も詠んでおられた。

遼東半島先端の高句麗山城。この半島に山城を60ヶ所も築いて、漢や隋、唐など大中国の軍隊に立ち向かったという。

2日目、旅順へ。二〇三高地に登る。ドラマ「坂の上の雲」の放映後なので現地に立った感慨もひとしお。ロシア軍の陣地や塹壕の跡も残されていた。

3日目、大連市内に残る満鉄本社、ロシア人街など見ていると空がどんより。林立する煙突からの煙などからスモッグでは?某俳人は「よなぐもり」と表現された。その後、鉄道で瀋陽へ(-奉天)。

4日目、いよいよ高句麗の始祖「朱蒙」が国を開いたという卒本の地。天を突くかのように屹立する五女山城、難攻不落の城で周辺の大地が卒本。その後,桓仁を経て通化へ。

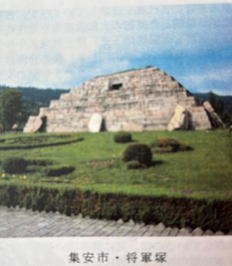

5日目、通化から集安へ。歴史ファンタジードラマ「大王四神記」によると、公開土王として国土を拡張したタンドクはその出生から神話めき知略に長けた英雄として奉られている。先ず四神の壁画が描かれている5号墳を訪れ「玄武・青龍・白虎・朱雀」を確認。この四神に纏わる壁画は高松塚古墳に も見られるもので古代日本と高句麗の関係を物語っているよう。続いて好太王碑や将軍塚も見た。好太王碑は息子の長寿王が建てた墓碑で1775字に及ぶ碑文には倭国に関する記述も見られ、日本史を知る上でも貴重な資料という。 も見られるもので古代日本と高句麗の関係を物語っているよう。続いて好太王碑や将軍塚も見た。好太王碑は息子の長寿王が建てた墓碑で1775字に及ぶ碑文には倭国に関する記述も見られ、日本史を知る上でも貴重な資料という。

6日目、6時間かけて長春へ。車中で連句が始まった。俳句初心者の私には、なかなか繋がらず苦労の一瞬 (笑) 長春は満州国の首都で皇帝溥儀の宮殿が残っている。ラストエンペラー溥儀は、晩年北京市民として余生を過ごしている。

7日目、国内線で延吉へ。ハングル文字の溢れている地。詩人「尹東柱」を祈念する碑が祀られている。

8日目、渤海国の女王が住んだという城山子山城。火山の山頂に城壁を巡らしたような地形。その後,延吉空港からソウル経由にて名古屋帰着。

私含めて5人の伊吹嶺会員中、チングルマ句会に所属の4人が現地で詠んだ句を紹介させていただく。残念ながら高齢で退会された方や亡くなられた方もあるが、俳句は永遠に残ることであろう。

あけび咲く アカシアの花

伊藤みつ子 さとうあきこ

金州を望む山城夏霞 ほの甘きアカシアの花父母偲ぶ

アカシアの香に手を伸ばし蜜を吸ふ 雷に逃ぐる講師や五号墳

こうらいの苗植ふ高句麗発祥地 もろこしの苗跨ぎ行く遺跡かな

国内城望む山城あけび咲く 七段の将軍塚に草萌ゆる

閑古鳥啼く国境の鴨緑江 尹東柱の母校に詩碑や柳絮舞ふ

緑 雨 夏 夕 陽

高橋孝子 山本玲子

卑沙城へ登る黄砂をふりかぶり 貨物車の長き汽笛や夏夕陽

花アカシア担ぐ棺の紅錦 よなぐもり河原に赤き牛ねまる

鴨緑江こえて飛び交ふ夏燕 集安へ花アカシアのつながれり

太王碑に倭の文字さがす緑雨かな 北朝鮮鴨緑江に柳絮飛ぶ

日のささぬ溥儀の仏間や夏の冷え 落日は国境のはて桐の花

「隠し田」―夏から冬へ雑感― 安藤一紀(春日井市) 2023年12月

コロナ禍の終息で屋外へ出る吟行が増え、大須の秋祭り、岡崎城趾、名古屋港ガーデンふ頭や木曽三川の輪中村へ。

11月3日文化の日は13人の吟行に参加した。吟行は、春日井市東部で岐阜県多治見市と県境の山麓外之原集落の大銀杏、「隠し田」と山中のお稲荷さん、隣接の植物園で昼弁当の後、廻間町の古墳群と岩船神社、馬牧場を巡り帰途春日井市福祉会館で句会を行う充実の1日。

「隠し田」は、江戸時代の検地に際し役人に隠しておいて、耕作しても年貢を納めない耕地。発覚した時は死罪などの重罪にされた。「隠し田」の跡は、山影の鬱蒼とした櫟林におおわれて、厚い落葉を踏み入ると、低い石垣を積んだ小ぶりで方形の平らとなっていて小さな棚田の面影が分かった。

木洩れ日の淡き隠し田そぞろ寒 一紀

馬牧場は「げんき牧場」の名称を掲げて古墳群の端にあり、紅葉の山栗が林立する広くて明るい山裾の乗馬クラブで、「怪我をして処分される競走馬を引取り、治療して元気を回復する動物愛護活動を行っている」と説明され爽快に。

秋風に馬の瞳の光りけり 一紀

初冬の11月も夏日がつづく昨今「そぞろ寒」や「秋風」の秋の実感は遠く、地球の温暖化は極めて心配だ。

餅 搗 伊藤範子(名古屋市) 2023年11月

母の生家は農家で、伯母は働き者の婿養子さんをもらい、蜜柑畑と田圃を守ってきた。

子供時代の記憶にあるのは蜜柑狩りで、畑の急な斜面を、自分も蜜柑と共にころころ転がっていたことをおぼろげに覚えている。

田圃は約1反で、その田圃の一角で作った餅米で、親戚は年末に餅を搗いてもらっていた。伯父が搗いた餅は歯ごたえがあり、水っぽくなく、とても美味しかった。

転勤族だった私たち家族が名古屋に住むようになってから、毎年手伝いと称しては出かけ、餅搗きを楽しませてもらった。

餅搗きは玄関の中に入った三和土で行っていた。6畳ほどあっただろうか。怪我をしないよう「マメに」との言い伝えか慣習か、大豆の束が臼の脇に置いてあった。下駄箱や建具に新聞紙を貼り、細かい餅が飛び散って、こびりつかないように準備がしてあった。

名古屋に住んでいた叔母は、小豆餡を大鍋に一杯炊いて、叔父に送ってもらい、既に着いていて台所からは甘い香りが漂っていた。

餅米を蒸す竈は、小ぶりのドラム缶を煮炊き用に改良したようなもので、庭で餅米をせいろ2段で蒸していた。薪を焚く係は年長の孫、火の番は年少の孫たちだった。

石臼は湯を注いで温めてから使った。餅を搗くのに臼が温かい方が良いと伯母は言っていた。1番初めより2番目、3番目と臼が温まるにつれて、餅搗きも佳境になる。搗くのは、伯父、従弟、お婿さん、年上の孫、夫。

伯母は、「餅を搗く前の捏ねる作業が大切」と言っていた。小柄な伯父だったが、筋肉質で、腰を入れてしっかり餅米を捏ねた。搗くのも流石で、軽々と杵を振り上げ、手首を上手く使って杵を振り下ろして搗いていた。お婿さんも毎年手伝いをしていたので、上手だったし、年長の孫も若くて元気なので力強く搗いた。

手返しは、餅米が熱く、中腰の腰に負担もかかり、案外大変である。夫と私は素人同然なので上手く返せず、リズムも合わず、皆の注目の中、返す手に杵が振り下ろされそうになり、失敗ばかり。「まだまだ年季が足りないねえ」と伯母に言われて大笑いが起こるのだった。私たちで搗いた餅は、勿論我が家の餅となった。

11時を過ぎると、昼餉用の餅を搗いた。熱湯を足して、柔らかく柔らかくしてからひと口大に分けていく。小豆餡、きな粉、大根おろしと3種類を作った。伯母が神棚と仏壇に供え、従弟が私の生家と従姉の嫁ぎ先へ、重箱にぎっしり詰めて配ってくれた。従弟が戻ってくると、お嫁さんが作ったポテトサラダと吸い物、大根の甘酢漬け、従姉が作った煮込みハンバーグ、私の実家が依頼した出前の寿司が、2台の座卓に所狭しと並んだ。

母は、電話で食事に来るようにと招かれるのだが、徒歩で5分のところを、父や弟に連れてきてもらって20~30分後に車で漸く到着。伯母は「遅いねえ。地球の裏側から来たのかね」といつも言うのだった。

母は手術と治療の後遺症で喉が狭窄し、誤嚥が心配な状態だった。噎せながら時間をかけて、病後は僅かな食事を摂っていた。若い頃は背が高かったが、晩年小さく細くなってしまっていた。座布団にちょこんと座り、時には携帯用ミキサーで料理を擂り潰し、少しずつ少しずつ食べていた母の姿が今も目に浮かぶ。

そんな母だったが、自分が生まれた家で、大勢の親戚と食事の席をともにできた餅搗きの日が、1年で一番嬉しく幸せなひとときだったのではないだろうか、と、師走を迎えるたびに思う。

大伯父と俳句 長谷川妙子(名古屋市) 2023年10月

両親の法要のため7月に郡上の実家を訪れた。そこでは父の23回忌と母の1周忌が併せて行われた。

ちちははの法要の朝木槿咲く 妙好

あと8日で103歳の誕生日を迎えるという日まで、父の亡き後の22年間を母は1人で生きてきたのだ・・・位牌を前に改めてそう思った。弟家族が一緒だったとはいえ、夫のいない空虚さはあったに違いない。それでも、何かにつけて前向きな人であった。

100歳のお祝いを頂いたときに、地方紙のインタビューに応えて、

「みなさんのおかげでここまでくることができ、ありがとうございました。これからも一生懸命勉強させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします」と新聞に載っている。100歳になっても「勉強」という言葉を使ったのは、母が「生きることそのものが勉強である」と捉えていたからであろう。食事をよく噛んでいただくことも、施設での人間関係をよく観察してその日をよりよく生きることも、全て勉強と捉えていたようである。

母の思い出話がつい長くなってしまったが、本題は別にある。法要の合間に又従兄弟のK君と話す機会があった。私の祖母とK君の祖父は兄妹の間柄である。

子供のころ、K君の家は私の通学路の途中にあった。そのころはK君の祖父である峯次郎さんは健在であった。私の祖母は父が7歳の時に亡くなった。だから、私は仏間の写真でしか祖母の顔を知らない。

村人から「峯さ」と呼ばれていたその人は、亡き妹の孫である私たち兄弟を気に掛けてくれていた。学校帰りにも顔を合わせるといつも声をかけてくれたものだった。

私が小学生高学年のころのことだった。詳しい事情は覚えていないが、そのとき私は1人帰りだった。

峯さは私を呼び止めて縁側に座らせた。干し柿をご馳走になった覚えがかすかにある。峯さは新聞を持ってきて、私に見せた。それは投稿俳句の欄であったように思う。

「これにわしの俳句が載っている」

指し示された句を読んだけれど、中身は全く覚えていない。その後で、薄い雑誌のようなものを何冊か持ってきて見せてくれた。赤鉛筆で囲ってあるのが峯さの俳句のようだった。その思い出をK君に話したら、

「俺もよく祖父の膝で読んで聞かされた」と言った。続けて、

「辞世の句もある」と言う。

「どんな句?」

「はっきりとは覚えてないが、俳句一筋にというような句だったなあ」

「句集はあるの?」

「ない」

大伯父が亡くなったとき、新聞の切り抜きやら雑誌がたくさん出てきたそうだ。

「それを句集に纏めてやろうかなと思ったけれど、生活に追われてそれどころではなかった」とK君は言った。ちょっと残念。あれば読んでみたかったなあと思った。あのころは全く分からなかったけれど、今なら大伯父の俳句も少しは理解できたかもしれないのに・・・

そんなことも思った両親の法要の日の出来事である。

近江の歌枕「長良川・伊吹山」 浜野秋麦(彦根市) 2023年9月

前回のよもやま通信では、私の地元、彦根市内にある歌枕として「鳥籠(とこ)の山」について書かせていただきました。続きと云っては何ですが、今回はもう少し北上して近江の歌枕を辿ってみようと思います。

湖岸沿いに、米原市に入ると程なく天野川の河口を通ります。この辺りが朝妻筑摩の集落で、朝妻も筑摩も歌枕の地ですが、これまでに触れたこともあるので、省略します。この天野川は、古くは息長(おきなが)川と呼ばれていてこれも歌枕の地です。

鳰鳥の息長川は絶えぬとも君に語らむ言尽きめやも

万葉集巻二十4458 馬史国人(うまのふひとくにひと)

息長川の流れが、たとえ絶えてしまったとしても君に語りたい言葉が尽きることは決してありはしない。と、一見、恋の歌のような内容ですが、宴席での挨拶への返歌として古歌かもしれない歌を詠んだとの自注がある書簡が残っているそうです。「鳰鳥の」はカイツブリが水中にもぐって息が長く続くことから息長の枕詞として使われています。宴席での挨拶歌ですから、息の長い息長川のようにあなたとのお付き合いもいつまでも続きますようにとの気持ちが込められていると解釈して良いと思います。そうすると、眼前に息長川を見て詠んだのではなく、息長くという連想から引用したものと推測されます。

さて、この息長川ですが、壬申の乱の緒戦「息長川の戦い」の舞台になった所であることは「鳥籠の山」の章でも触れましたが、古代の有力豪族「息長氏」の本拠地がこの川の流域であったことが知られています。息長とは息が長いとの意味で、風は風の神の息であると考えられたこの時代、風の神の力に関わりを持った氏族であったとも考えられます。一説には、息長氏は製鉄の技術を持つ一族で鞴の風との関連性もいわれています。

古代息長氏の最有名人と言えば「息長帯日売(おきながたらしひめ)=神功皇后」でしょうか。応神天皇は、その子にあたります。皇統上最も謎の多い存在である継体天皇は、応神天皇の五世の来孫と言われています。男大迹王(をほどのおおきみ)と呼ばれた継体天皇は湖西の高島に生まれ、後に越前を統治したとされ、彼自身息長氏の出身であるとの説もあります。北近江から越前を支配下に納める大豪族の首長であり、半島との交流も深く富裕で先進的な人物像が浮かびます。

息長氏に長々と脱線してしまいましたが、この歌の歌碑は米原市内に2カ所、朝妻筑摩の朝妻公園、世継の蛭子神社にあります。

さて、次の歌枕は息長とは風つながりとも言える伊吹を取り上げることとします。

かくとだにえやは伊吹のさしも草さしも知らじな燃ゆる思ひを

後拾遺集 恋一 藤原実方朝臣

こんなにもあなたをお慕いしているのに言うことができません。伊吹のさしも草のように燃える思いをあなたは知らないのでしょう。 時代が下がっているので、歌はより技巧的になっています。「えやは伊吹の」ここの伊吹は言う(いふ)の掛詞になっていて「えやはいふ」で言うことが出来ないの意味ですし、「伊吹のさしも草」はさしもを引き出す序詞になっています。さしも草が燃ゆるに掛かっているのは言うまでもありません。

作者の藤原実方は清少納言との噂もあったとか。当代きってのプレイボーイにふさわしいスマートな詠みぶりと言うべきでしょうか。

伊吹というのは「吹く」に霊威を表わす「伊」を付けていますので、神の山から吹き下ろす風の息吹く山との意味であろうとされています。伊吹山の神は「大きな白猪」とも「大蛇」(八岐大蛇)とも言われています。いづれにしても、征伐に来た日本武尊を返り討ちにしてしまうほどの霊力を持った神なのでした。

名古屋の芭蕉句碑を訪ねて 小木曽春水(名古屋市) 2023年8月

名古屋テレビ塔の足下や大須観音の境内に芭蕉句碑のあることを皆様ご存じでしょうか?

私自身は、このような名古屋の身近な場所に芭蕉句碑があることを全く知りませんでしたが、昨年、実家で昭和36年発刊の「名古屋文学アルバム 芭蕉塚めぐり」なる本を発見。そこには、17の句碑が名古屋に現存するとの記載がありました(もともと19九でしたが、名古屋大空襲により2つが消失)。自分の中のスタンプラリー精神に火が点き、この4月から少しずつ回り始め、現在、6ケ所8句碑を訪ねることができました。年内でのコンプリート達成を目指しておりますが、どうなることやら。皆様にもこの本の芭蕉句碑をご紹介させていただきますので、お近くにお出かけの機会がございましたらお立ち寄りになられてはいかがでしょうか。

まずは、私がすでに回らせていただいた句碑を披露させていただきます。

①名古屋テレビ塔:蕉風発祥の処:従来の形式から脱皮したと言われる『冬の日』をこの地で興行

こがらしの身は竹斎に似たる哉

②清浄寺:矢場町下車、鏡塚・宵闇塚の二句碑。前者は芭蕉八十回忌に建立も芭蕉との縁はない。後者は翁没後百五年目の建立。移築されたもので詳細不明

人も見ぬ春や鏡のうらの梅 盆過て宵闇くらしむしの声

③真福寺:大須観音、歌僊塚。現中日新聞社の場所にあった風月堂という本屋前で詠まれた句。建立の由来は不明。昭和三十六年当時は寺の縁下に放置されていた

いざさらば雪見にころぶところまで

④伝昌寺:東別院下車、萩塚。明治末期に当寺の萩の素晴らしさから住職が芭蕉の句で建立。赤い鳥居の足元にひっそりと立っており趣がありました。

ぬれて行く人もをかしや雨の萩

⑤宝林寺(新栄町下車、粟稗塚。豪商の圃暁なる人物が文政三年に建立。移築されており詳細不明

粟稗に貧しくもあらず草の庵

⑥妙安寺:金山下車、時雨塚・鴨塚の二句碑。前者は元々熱田神宮門外の廃寺から移築。亀の台座に載っているのは熱田神宮が蓬莱山だとの俗承に由来。後者は、碑の文字は摩滅しており鴨塚であったとの伝承。句は熱田の地に由来

此うみに草鞋すてん笠しぐれ 海くれて鴨のこゑほのかに白し

8つの句碑を回っての感想ですが、総じて扱いがぞんざいで、句碑の案内板があるのは①、②、③のみで、④以下はその存在を知らないと行きつけない状態でした。町中のごく普通のお寺さんなので仕方ない面はありますが…。ただ、住職にお話を伺うと非常に丁寧にご説明をいただけますし、今でも年に何人か私のように句碑を訪ねてくる人もいるとのことでした。

また、残念なことに本の発刊当時は存在が確認できていた時雨塚(⑥とは違う句「けふばかり人も年よれ初しぐれ」)は所在を見つけることができませんでした。丸富産業という会社の応接間の庭にあり、著者は寺社にあるよりは大事にされていると安堵していたのですが、今や丸富産業なる会社を確認することができませんでした。本に載っている情報を頼りに現地と思われる所に行きましたが、駐車場となっておりました。終戦後の名古屋の地図、インターネット等で調べてもヒットする情報がなく、近隣の歴史のありそうな商売屋にも同社のことを尋ねてみましたがご存じありませんでした。この句碑は「高さ四尺五寸、幅四尺の自然石の堂々たるもの」であったということなので、どこかで現存していることを願うばかりです。

まだ、回ることができていない句碑は次の8つです。

㊀了義院(徳川町下車、三日月塚) ㊁解脱寺(黒川下車、粟稗塚)

㊂法蔵寺(浄心下車、刈跡塚) ㊃白毫寺(呼続下車、春風塚)

㊄㊅笠覆寺(笠寺観音、春雨塚・千鳥塚の二句碑)

㊆千句塚公園(野並下車、千鳥塚) ㊇水鶏塚(佐屋下車、水鶏塚)

特に㊆千鳥塚は、日本で唯一、芭蕉存命中に建立されたもので、芭蕉直筆の文字が刻まれていますので早々に訪れたいと思っております。

句碑は中区、南区に多くあり、昭和区、瑞穂区、千種区といった人口密集地にはありません。後者の行政区は近代になって急速に発展しており、芭蕉句碑が盛んに建てられた時代には街も寺院もあまりなかったと思われます。著者の考察では建立当時の句碑の所在は、景勝地や見晴らしの良い高台であったとのことです。確かに⑥妙安寺は堀川沿いの高台にあり西側方面が開けているため、ビルなどない時代はさぞかし遠くまで見渡せただろうと思われます。廃仏毀釈、戦乱、道路拡幅等により寺社の敷地が縮んでしまい、句碑を支える土台が失われてしまったのはなんとも切ないことです。

以上まだまだ途中のため、消化不良とお叱りをいただくような内容になってしまいましたが、こうした小さな旅が作句に結び付くよう引き続き精進を重ねたいと思います。拙い文章をお読みいただきありがとうございました。

俳句の背景 森田もきち(千葉市) 2023年7月

町名の失せし故郷虎が雨

立川で行われる、高校同期の「飲んでしゃべろう会」の午前の時間を利用し、小学生時代よく泳いだ八王子の川口川の代官淵を探しました。代官淵の名前は、八王子代官大久保長安(甲府の鉱山開発等で有名)の長男が、投身自殺した場所であった事に由来します。昔歩いた畑や水田は住宅地に変貌し、更に小学校が二つ、縄文時代の遺跡公園等がある中野団地が広がっていました。川口川は川幅が十メートル以上も広がり、両岸はコンクリートで補強され、碧く淀んだ淵など皆目見当がつきませんでした。 立川で行われる、高校同期の「飲んでしゃべろう会」の午前の時間を利用し、小学生時代よく泳いだ八王子の川口川の代官淵を探しました。代官淵の名前は、八王子代官大久保長安(甲府の鉱山開発等で有名)の長男が、投身自殺した場所であった事に由来します。昔歩いた畑や水田は住宅地に変貌し、更に小学校が二つ、縄文時代の遺跡公園等がある中野団地が広がっていました。川口川は川幅が十メートル以上も広がり、両岸はコンクリートで補強され、碧く淀んだ淵など皆目見当がつきませんでした。

四兄と泳いだ帰り道で、泳ぎに行く三兄に遭い誘われましたが断りました。三兄は二十一歳で航空母艦 翔鶴 と共に海の藻屑と消えましたが、未だに断った事が心残りです。

虎が雨は陰暦五月二十八日に降る雨で、この日曾我兄弟が仇討ちの本懐を遂げるも兄の十郎祐成は斬り死にし、それを悲しんだ愛人大磯の遊女虎御前の涙が雨となったといわれます。愛しき故郷の喪失感を前に、愛しき人を失った虎御前の思いが重なりました。 虎が雨は陰暦五月二十八日に降る雨で、この日曾我兄弟が仇討ちの本懐を遂げるも兄の十郎祐成は斬り死にし、それを悲しんだ愛人大磯の遊女虎御前の涙が雨となったといわれます。愛しき故郷の喪失感を前に、愛しき人を失った虎御前の思いが重なりました。

雲映す眩しき川面夏来たる

昔を偲び八王子駅まで歩く途次、旧制中学、新制高校と六年間渡り慣れた浅川橋から見る、高尾山・富士山の姿は変わりなく、高下駄を履き本を読みながら歩いた姿が浮かんできました。

「百歳記念俳句集」 恒川知子(一宮市) 2023年6月

磨かれて機売られゆく秋の風(句集より)

「日記のつもりで書いた俳句だけどね。娘が句集をつくりゃというもんで」とSさん、恥ずかしそうに、うす桃色の句集を下さった。今年で百歳を迎えられ、記念に句集を出された。

Sさんとは、旧尾西市(現在は一宮市。2005年、尾西市は一宮に合併・編入)の句会でご一緒させていただいている。もうかれこれ10年ほどになる。

早くにご主人を亡くされ、生計を立てるため織物業を始められた。高度成長期の後、徐々に繊維は下り坂になり、50歳で止むなく廃業。近くの毛織工場に勤務すること17年。2人のお子様を育てあげて、63歳から俳句を始める。今年で俳句歴37年だ。

いくつか句集中の句を抜粋してみよう。

70代の俳句 平成5年~

つつ抜けの機場の声や鶏頭花

月今宵まだまだ続く機の音

物置になりし機場やつづれさせ

一戸づつ減りし機音虫の声

白梅や褒貶もなく定年に

柿撓む織娘あふれし頃の路地

お住まいは木曽川流域の美濃路(中山道垂井宿で分岐して東海道宮宿までの脇街道)の起宿。ここは、かつて物流の要衝だったため機屋さんが多かった。今でも「のこぎり屋根」があちこちに見られ、路地の奥から機音が聞えてくる。むかしの雰囲気が残っているところだ。

80歳から94歳まで 平成15年~

撒き散らす寒肥一俵伊吹晴

朧夜や子に父の顔記憶なく

語り継ぐ妣の生涯夜長かな

曽祖母の釣瓶置く納屋つづれさせ

海越えて長寿ことほぐ初だより

注解をたより漱石読む夜長

余年なく代々の庭草むしる

秋灯下まだまだ知らぬ季語多数

生身魂家を継ぐべき子を育て

Sさんが「働いていた時より老後の方が長くなってしまった」と言われたことがあった。八十代、九十代になっても、よく学びよく働き、毎日を意欲的にお過ごしだ。

96歳から99歳 令和元年~

干し布団包まれ生きる余生かな

三寒四温畑一廻りする日課

新藁のかほりにまみれ野良着干す

悲喜を越え九十路寧き初あかり

晴耕雨読もらひし余生芹を摘む

124頁のつつましい句集。日常を柔らかな感性で捉えられ、心打たれる句ばかりだ。幾度も読み返し、改めてSさんの生きざまに感動した。

つつがなく銀杯に受く屠蘇の膳

「令和5年岸田首相より100歳の銀杯をもらう」と添え書き。

「・・悲喜苦楽なる人生を経て安寧なる老後を過しています。100歳を迎え、つくづく、有難く思うこの頃です」(令和5年1月吉日 あとがきより)

あの家にこの家に枇杷機の町 知子

ある男 野崎雅子(名古屋市) 2023年5月

平野啓一郎「ある男」を以前図書館で借りて読んだ。幸せに暮らしていた家族の、夫が突然の事故で命を落とす。悲しみにうちひしがれている一家に、夫が全く別人という衝撃的な事実がもたらされるという話である。

「愛とは」「人間とは」と色々と考えさせられる作品だった。

そして、70回読売文学賞を受ける。

2022年秋映画化された。早速観に行った。自分のイメージしたものと大筋で同じであったが、4年たっているので、忘れていた所もあり、もう一度原作を読んでみたくなり、文庫化されているので、買おうと本屋に寄る。

友人が、

「私の唯一の贅沢は新本を買って読む事なの。新しい本を開く瞬間が好きなの。」

と、言っていたのを思い出し連絡してみると、買ってあるというので、彼女から借りて読んだ。

映画で観ているので、ストーリーの中で人物が出演者として動き出し、早く読む事ができた。

かつて「読んでから観るか、観てから読むか」というコマーシャルがあったことを思い出した。

私は時間は掛かるが、本を読みながら登場人物のイメージを膨らます方が楽しみがあるから、読んでから観る方がいいかなと思っている。

残雪の藤原岳 鈴木未草(知多市) 2023年4月

10数年前からボーイスカウトのお手伝いで、登山やクロスカントリーに付いて行っている。夏の北穂高岳以来、ここ数年は体力に自信がなく、主人だけに任せて遠ざかっていた。今回の冬の藤原岳はサポートする人が少ない上、年少者が多いとのことで参加することになった。

現地に行くと懐かしい顔ぶれの大人たち。子供たちは、小学6年生が多く、ベンチャーの高校生が数人混じり、全部で10数人。2つの隊に分かれている。

山に慣れていない子が多いので、食料や装備の分配やら、荷物のパッキングやら、雪除けのスパッツの付け方やらが分からず、ザックのファスナーが壊れただの、手袋を忘れただの、大騒ぎして時間を食ってようやく出発。隊長は当然のように私にトップをやれと命じる。

まず麓の小さな神社にて全員で安全祈願。そこが登山口でもある。森の中をしっかりした道ができており、そのうち傾斜がきつくなり、ジグザグのやや細い道、岩や木の根で躓きそうになる道になる。歩調はゆっくり進め、時々振り返る。遅れがちな子が2人いる。いずれも小学生だ。そのうち1人は私のすぐ後ろを歩かせたが、100mほど登った処でゼーハーと苦しそうな息をしている。顔色もよくない。

先は長くもっと危険な所もあるので、ベンチャーの子にその子の荷物を持ってくれるよう頼んだ。快く引き受けてくれたが、途中辛そうだったので、同じ隊の他の子も交代で持ってくれた。

他の登山者に行き会ったら「こんにちは」と挨拶するんだよ。道を譲る時は山側の安全な場所に寄ってね。石を落としてしまったらすぐ下の人に知らせて。ここは景色がいいね。ほら、平野がみえるよ。向こうの山にヤッホーって呼んでみようか。こだまするかもしれないよ。

などと話しながら、何とか全員8合目にたどり着く。ここからは雪道になる。雪の下が凍っているところもある。

全員アイゼンを付けさせる。私は道を捜した。夏道はロープで入れないようにしてある。積雪時の道を行くしかない。子供たちを2、3人ずつに分け夫々に大人がサポートする形に変わった。私には小6が2人だった。どちらかにトップをやらせ、私は後ろから見守ることにした。

冬道はあるようでないのも同然だ。ただ雪と氷に覆われた急な取っ付きとひょろひょろとした裸木があるばかり。道がない所をどうやって進むか?それは木や岩に付いている目印を捜すのだ。ここは雪に覆われた林なので、枝に赤いテープがぶら下がっている。それを見つけるのが面白くトップの子はアイゼンを利かしてどんどん進む。とても初めての雪山とは思えない。後ろの私は息を切らすはめになった。2番目の子が気が付いてストップをかけてくれたので助かった。

私たちは出発が早かったのと元気のいい子たちだったので、隊のみんなから離れてしまった。しばらく待って次のグループが見えた。子供らは安心したのか「ヤッホー」と声をかける。しばらく先に進みまた見えるまで待ちを繰り返し、集合の約束の9合目。しばらく下界の景色を楽しむ。遠く伊勢湾も見えるのだ。伝言で先に行って良いとのこと。小屋まで行くことにした。尾根に出ると風が強く所々雪が溶けて岩だらけになっていたり、泥んこになっていたりして歩きにくかった。

小屋に全員到着し昼食。バーナーでお湯を沸かしラーメンを作る。予定の時刻を大きく遅れ、雲行きも怪しくなったので頂上までは行かず帰ることになった。

どの山も登りと違って下りは楽しい。はめを外して雪玉が飛び交ったり、そり遊びしながら9合目。夏道への分岐がある。通れないようにロープが張ってあったが、くっきりした新しい足跡がある。あの八合目からの急斜面を下るのは危険だ。ロープをまたぎ、足跡を頼りになだらかなジグザグを辿って行く。途中小さな谷で足跡が消えた。少し離れた所に板を渡しただけの橋らしきものを渡ると、また足跡があった。しばらく行くとようやく雪のない八合目。ここで泥混じりのアイゼンを外し、服装を整え行動食水分を取り、主人がサポートしている子を待つ。

私は疲れ切っていた。さっき橋を渡った時右足の内股がつりそうになったのだ。遅れているグループが姿を見せたので、トップを交代して先に行ってもらう。最後のバテバテグループと一緒にふもとまで下りた。膝が笑い何度も転びそうになる子を励まし励まし、最後の曲がり角で神社が見えた時はほんとに嬉しかった。よくぞ全員無事で帰れたことよ。

残雪の山を見返す車中かな 未草

荒川さんはどんな天の川を見たか 国枝隆生(員弁) 2023年3月

この度、荒川英之さんは『沢木欣一・十七文字の燃焼』にて二〇二三年第三十七回俳人協会評論賞を受賞されました。「伊吹嶺」にとって誠にめでたいことで、栗田やすし先生の受賞以来の快挙です。もともと荒川さんはいぶきネット句会の入会をきっかけに「伊吹嶺」に入会されています。

この受賞作は三一七ページに亘る大作で、とても一気に読めません。そこで環境問題に取り組んでいる私としては、以前伊吹嶺HPに書いたことがあり、興味のある「光害」に関連して、天の川の二句をからめて荒川さんはどんな天の川を見たかだけを述べてみたいと思います。

荒海や佐渡に横たふ天河 松尾芭蕉

天の川柱のごとく見て眠る 沢木欣一

芭蕉の句は『奥の細道』の最高傑作と言ってもよい句で、芭蕉の心の昂ぶりが見える句である。というのもこの句が作られた出雲崎からは佐渡島に寄り添うように天の川が横たわって見えることはない。しかも芭蕉が過ごした夜は「曾良日記」にあるように雨が降っていた。そもそも夏の日本海は荒海にはほど遠い静かな海なのである。

それでも芭蕉がこのように詠まざるを得なかったのは『奥の細道』を世に問うときの意気込みではないか。実はこの時、芭蕉は三百字程度の「銀河ノ序」を書いている。ここで芭蕉は天の川は「海の面十八里、滄波を隔て東西三十五里によこをりふしたり」と天の川は横たわっていると書いた。ただこの序は最終的には『奥の細道』に掲載されないで、許六編の「風俗文選」に載せられた。後の世代にこの句はいろいろな人から批評されてきたが。

加藤楸邨は『奥の細道吟行』で『この句の発想のてがかりをつかんだと思われる出雲崎だけが「荒海」ではなく、心の風景もまた「荒海」だったものであり、佐渡の史上の悲歌、七夕の近い佐渡に対して天の川の「荒海」の感じを土台として呼び起こされ・・・日本海は芭蕉の「荒海」となった。』と芭蕉にとって「荒海」の必然性を分析している。

また小澤實は『芭蕉の風景下』において主に「銀河ノ序」が『奥の細道』から消されたことに着目して「芭蕉はこの文章を入れることはなかった。散文での説明はすべて省いて・・・この一句だけにすべてを語らせようとする芭蕉の自信と信頼を感じるのだ。」また銀河はこのように見えないことの批判があったことも踏まえて「悪しき写生観がこの批判の底にある。現実は表現のきっかけの一つではあるが、表現は現実とは別、独立したものである。」と芭蕉の意気込みを評価している。

前がきが長くなってしまったが、そこで私は掲句の沢木先生の「天の川」の句を考え、荒川さんも考察されている。沢木先生は『昭和俳句の青春』で「天の川は陸から佐渡の方に向かって掛かっていた。佐渡の上に横たわっているのではないことを知ってちょっとがっかりしたが、陸から佐渡の方向へ横たわったと解釈しておかしいことはない。・・・陸も海も佐渡も含めて天地に柱のごとく突っ立っているように感じた。」と素直な印象を述べて、掲句を詠まれた。

そして荒川さんはまず『沢木欣一の百句』で、次のように解説している。(なお一部分かりづらいところがあったので、荒川さんに確認した真意の言葉を括弧で入れてある。)

『天の川を立体的に捉えることで、芭蕉の「荒海や」の句を念頭に、佐渡の空に横たわる(と芭蕉が詠んだ)天の川のイメージを覆す(つまり横たわっているのではなく直立している)光の柱は幻想的であるが、(その華やぐ幻想に対して)座五「見て眠る」が旅寝のわびしさを感じさせる。』と「柱のごとく」を詠んだ経緯を解釈している。

そして受賞作の『沢木欣一』では、『後に欣一は「闇に直立している光の柱は大げさに言うと、そういう感じであった。天の川は芭蕉の句から想像されるように佐渡の上空に、横たわっていない。陸から空を距てては佐渡へなだれ延びていた。」と記す。』のように解説している。ここに控え目な荒川さんの態度が見える。

以上芭蕉の『奥の細道』、「銀河ノ序」から荒川さんの『沢木欣一』までの天の川の解釈の変遷を一部見てきたが、この本を執筆するにあたり、荒川さんは全編に亘って出典を明らかにしてから解説、解釈しており、受賞も諾なるかやである。そこに荒川さんの心情が控え目に覗いている。改めて荒川さんは『沢木欣一』を執筆するにあたり、天の川をどのように見て、この受賞作を執筆したのだろうかと思い至る。

いぶきネット句会の皆さんも是非受賞作『沢木欣一』を購読して頂きたいと思います。

コロナ禍を越えて 新井酔雪(岡崎) 2023年2月

俳誌「伊吹嶺」が創刊されてから25年となる記念すべき年となりました。昨年は、節目となる伊吹嶺25周年記念俳句大会を10月29日(土)、名古屋栄駅近くのホテル名古屋ガーデンパレスで開催することができました。3年ぶりの一堂に会しての大会で、会員と同人を合わせて131名の参加がありました。久しぶりの顔合わせで、皆さんの笑顔が印象的でした。

新年俳句大会も各支部とも実施することができました。ここ愛知でも、1月21日(土)、名古屋グランドホテルで、110名の参加がありました。こちらも3年ぶりでした。ここ2、3年、コロナ禍のために様々な行事が延期または中止となっています。まだまだ予断はできませんが、それでも世の中の流れは、イベント中止ではなく、実施の方向になっている気がします。

といったところで、延び延びになっていたインターネット部主催のオフ句会(吟行)を、今年こそ何とか実施したいと考えています。吟行を実施するにあたって、重要なことは30人ほどを収容できる施設を確保することです。皆様、もし良い吟行地があれば紹介してください。

もうひとつは、伊吹嶺の周年記念に合わせて発行している「合同句集IBKINET」です。第3巻を今年中に発刊したいと考えています。今回は、かつてインターネット部員として活躍していたOB部員の方にもご参加していただこうと考えています。

今年から本格的に夏雲システムを使ってのいぶきネット句会が行われます。これによって、担当部員の仕事が軽減されます。

同様に伊吹嶺ホームページの更新の作業の負担を軽減したいと思います。そのためには、次の2点が重要になります。1つ目は、ホームページ作成のソフトであるホームページビルダーを誰もが使えるようにすること。2つ目は、ネット部員の1人1人の技能を高めること。この2つを克服するための研修会を開くことができたらと考えています。最後に皆様のご健吟を祈るとともに、いぶきネット句会員が1人でも増えることを期待します。

調神社(つきのみや) 関根切子(東京) 2022年1月

調神社は埼玉県の浦和(中山道の宿場町でもありました)にある小さな神社です。神社でありながらなぜか鳥居が無く、狛犬は兎です。正式には調(つき)神社と言うそうですが、地元の人はみな調(つきのみや)さんと呼んでいます。「月の宮」なので兎なのでしょう。

調神社では毎年12月12日、酉の市と年の市が一緒になったような、十二日町(じゅうにんちまち)と呼ぶ市が開かれます。出し物小屋や露店がたくさん並ぶ市で、境内の外にまで店が溢れます。

私が子供のころ十二日町は一大イベントで、学校が終わるとみんなで示し合わせて(子供だけで行ってはいけないことになっていました)出かけるのですが、生徒の行動はお見通しのようで、怪しい見世物小屋とか、いんちき臭い露店には先生が先回りして目を光らせていました。見つからないように作戦を立てて潜り込むのはスリルがあって、わくわくした楽しい思い出です。

十二日町が終わり、大晦日になると氏子の家では晦日払い(みそかっぱらい)と言う儀式が粛々と執り行われます。父が調神社でもらってきた祓串(割り箸くらいの棒に弊が付いたもの)で家族の頭を祓い、その祓串を家の外に挿しておくというもの。粛々と言っても「紅白歌合戦が始まる前に早く終わらせよう」という雰囲気が漂っていたり、猫も祓ったら弊にじゃれついて、弊が取れてしまったという罰当たりな儀式でした。

「みそかっぱらい」は正しくは1年間の厄を祓い、その邪気の付いた祓串を門外の鬼門にあたる場所に挿し立てるものだそうです。最初に神棚、次に部屋や台所、厠、最後に家族全員を祓うそうですが、私たち姉妹はいつも「勉強ができますように」と言って頭を祓われていました。厄を祓うのですから頭を祓ったところで効果が無かっただろうことは今となっては明らかです。当時元旦にはあちこちの家の角に祓串が挿してありました。

東京で暮らすようになってから「みそかっぱらい」の弊が挿してある光景は(そもそも土がないので)見たことがありませんし、実家の周りでもその風習は絶えてしまったようです。寂しいことです。

来年は兎年。久しぶりに調神社へ初詣に出かけようかと思っています。

知らぬ子も混じる手締めや熊手市 切子

束ねたる松の青さよ年の市 切子

|